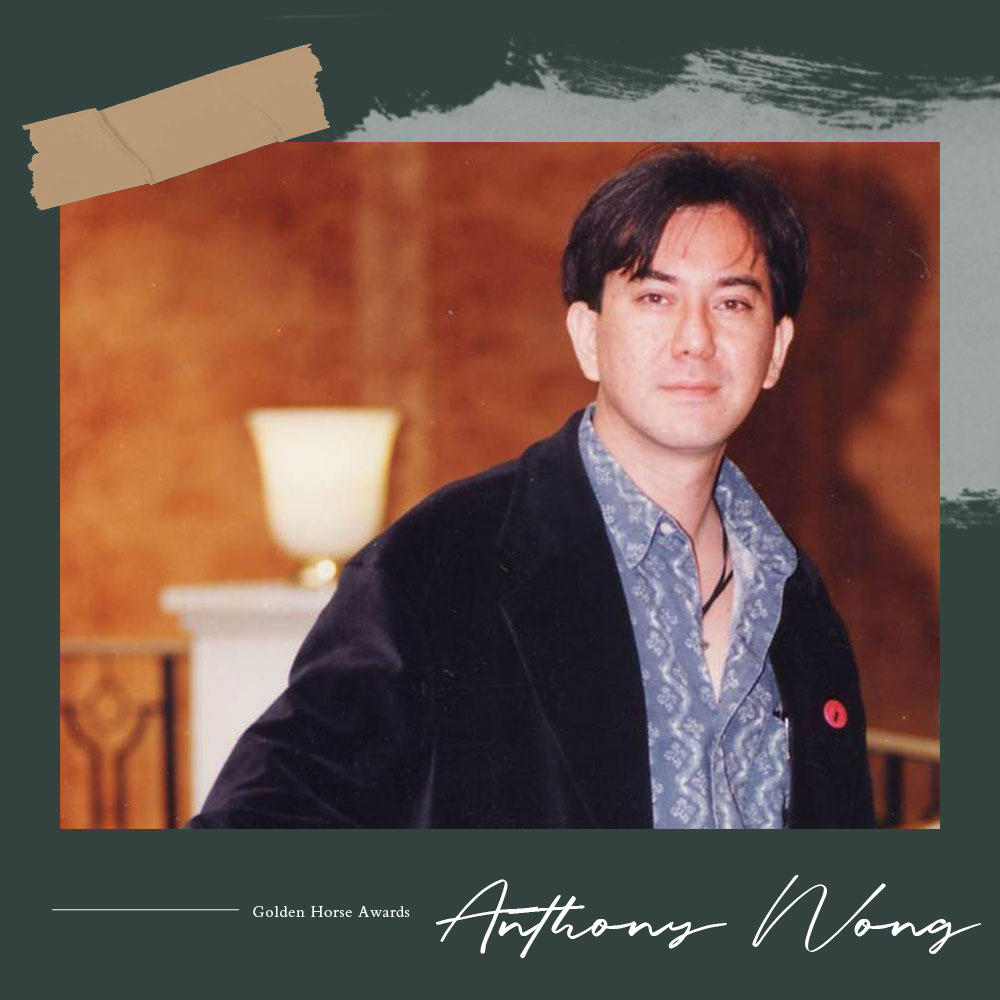

拖著行李在台灣桃園機場行走,現年 61 歲香港演員黃秋生和一名女子擦肩而過,忽聞對方稱讚:「我喜歡看你演戲,你演戲呈現的是一種『感覺』。」

「我喜歡這種感覺。」

黃秋生轉頭,女子正是縱橫兩岸三地影壇的大前輩林青霞,影后優雅看著他,微微一笑。

幾天後,黃秋生憑著《白日青春》摘下金馬影帝,這是他出道 40 年、三度入圍金馬影帝後首次摘獎。慶功宴上,他自稱到現在心情還是緩不過來,遂向在場記者提及機場巧遇林青霞的情景,覺得像是預言一般,喃喃自語:

「我想我又重新復活了。」

林青霞形容,黃秋生的表演透著一股難以名狀的「感覺」,這種令人只能意會無法言傳的說法,恰恰是黃秋生自己形容的「復活」,他是《聊齋誌異》那個畫皮的妖,每個角色到他身上,不再是演,而是成為。

父親拋棄家庭,黃秋生自小飽受霸凌

被稱是「雜種」,被人當乞丐對待

一個演員為什麼可以如此融入角色?除擁有過人想像力的天賦,更多仍是取自黃秋生多舛坎坷的生命經驗,讓他能快速理解人性、自我反思,最終全數挪移至不同角色的創造上。

黃秋生父親是英國人,當年是英國派駐香港的政府官員,和母親黃尊儀相戀,在一年秋天的黃昏生下兒子,取名秋生,象徵秋天出生的孩子,意思相當直白,卻透著一股秋意蕭瑟的蒼茫,像為黃秋生的前半生定調。

黃秋生四歲時,父親拋棄母子倆回到英國,母親方才曉得男人早就在英國有妻小,就此之後,黃秋生便和母親過著相依為命的生活,然而,彼時香港部分民眾對英國殖民者的態度並不友善。

英港混血的身份,黃秋生接下來承受的,是永無止盡的排擠與霸凌。

他被同學取笑是「被父親遺棄的鬼仔」,在學校被同儕扒光衣服站在操場,就連老師都看不起他,於班上漠視他的存在,黃秋生回憶:「現在這個時代,混血很吃香,但在那個時候,我們經常被說是『雜種』,怪物一樣的,人家還不欺負死你。」

不光黃秋生受歧視,他的母親給人做幫傭,時常受到雇主欺辱,將他們視為下等人,不准母子從正門進出,離職時更把行李從後門丟出來,黃秋生形容:「他們把我跟母親當成乞丐一樣打發。」

為保護自己跟家人,黃秋生不只學會打架,更提早意識到謀生的重要,他曉得必須幫助母親扛起家計,高中畢業後就開始工作,做過搬運工、在酒店洗碗、修車工,他其實渴望繼續讀大學,可是深知自己別無選擇。

被社會欺辱,讓黃秋生躲進「想像世界」

反而具備演員該有的天賦

所有安排當真毫無選擇?

實際上,我們都是在自認別無選擇的情況,莫名其妙踏上適合的天命,並且從中療癒過往創傷,我們的現在的意念和行動,不只能改變未來,甚至都有「改變過去」的威能,不過當下的我們並不清楚。

輪廓分明的混血五官,外加長年備受欺凌打磨出來的堅毅,黃秋生銳利的氣場立刻吸引星探注意, 20 歲進到亞視藝員訓練班,那時候他沒有思考太多,僅覺得既要租房又要養家,假設能被經紀公司分配到零星案子,龍套臨演都無妨,起碼能糊口。

沒想到,黃秋生接到不少案子。

這也是為何他的演藝生涯前期接過不少旁人眼中的爛片,「要我選『片酬高』還是『彰顯演技』,我是毫不猶豫選擇錢多的,因為錢最有誠意。」他笑說。

即便是為錢接戲,黃秋生仍在每一次的表演裡獲得啟發。

兒時被父親拋棄的創痛、無故被同儕霸凌的羞辱和自棄感,黃秋生經常認為自己不配存在這個世界上,「我常常覺得是我表現得不夠好,所以父親才會離開我,我很自卑跟壓抑。」他說。

被遺棄的不配得感,反讓黃秋生的想像力無限奔馳,既然人間世容不下我,我就幻想一個仙境,他遙想:「想像一個小朋友的心理狀態,就是想保護自己,就用一個幻想世界包著。」

一個人的藝術天賦,源自的正是無遠弗屆、毫無邏輯,甚至超乎人間的想像力。

被社會邊緣化的黃秋生,在表演的世界找到容身之處,每每復活角色的剎那,他也一併喚醒自己的內在勇氣。之後,黃秋生漸漸有感演戲帶來的重生能量,跑去學習舞台劇,毅然向銀行借貸、進入香港演藝學院學習,終以高材生成績畢業。

演繹多重社會邊緣者角色

《人肉叉燒包》成為眾人童年陰影,摘下一座座金獎

1993年起,是黃秋生大爆發的一年,為影壇留下眾多經典形象。

他在《八仙飯店之人肉叉燒包》裡飾演變態殺手王志恆,斯文黑框眼鏡的儒雅男子,晚間在昏暗廚房忙活,將一塊塊人肉放進碎肉機絞碎,滿室噴灑人血,濺得殺手滿臉,他瞪大雙眼,嘴角漾著微笑。

一個活在社會底層的變態,被黃秋生演繹得像個「人」,表面試圖服膺大眾,終究不容於世,內心被社會摧殘得「兩邊不是人」,王志恆因困惑和厭世造成的殺戮之心,為黃秋生創下演藝巔峰,一舉拿下香港金像獎影帝,該作品也成為許多人的童年陰影。

接著是電影《野獸刑警》、《想飛》、《無間道》、《頭文字D》與《淪落人》,黃秋生收割一個又一個獎項。

有媒體總結黃秋生接演的角色特質,大抵脫不了邊緣人、變態、精神病、黑社會與警察,但特殊地是,任何邪門角色交到黃秋生手上,皆滲出一種恐懼和混亂,讓觀影者在顫慄之餘,依然感覺心疼。

至於正義的角色託付給他,則會被他創造出一種滄桑和神秘的氛圍。

我想這就是林青霞說的,黃秋生演出一種難以言明的氣質,即是人類的兩面性,我們都是在正邪善惡擺盪,成神封魔一念間,可是沒有一個人不值得憐惜,傷人者,過去都是受過傷的人。

通過表演治癒自己,但是黃秋生坦言,內心長期都在努力與父親和解,與身份認同和解。

直至 1998 年搬去英國住一年,「一方面是學習,另一方面是尋根,尋根的意思就是尋自己,看看自己是誰。」他說。

某次在地鐵和陌生人閒聊,對方問黃秋生從哪裡來?黃秋生愣一下,反問對方:「你覺得我是什麼人?」未料陌生人答道:「你是愛斯基摩人吧。」說完並指著黃秋生身上穿的狼圖騰毛衣。

黃秋生的心結被打開了,困擾前半生的問題,換個視角,便是一個輕鬆玩笑。

「我是什麼人?我不就是我嗎?我就是混血,是呀,就像我喜歡吃牛排,可是我也喜歡喝湯,有什麼好奇怪的?我不用再找了,『我』一直在這裡。本來無一物,何處惹塵埃?」

那一刻,黃秋生感覺徹底重生,他不光要為表演繼續創造,也要為自己而活。

「做演員,就是要理性又感性。」

不只熱愛表演,黃秋生對社會很關心

黃秋生提到,一個演員的基本功就是觀察與反思,這本身是「超我」的訓練。

你必須保持一定程度的理性,但對於他者和自己的情緒,你都是要打開五感,你不能冷血,這對其他演員來說或許需要自發性練習,但對黃秋生而言,他從小到大的遭遇,早就讓他「不得不」去接受訓練,學習觀察他人眼色、創造自身想像力,即便看似是保護自己,卻無形在做演員基本功。

這種訓練,他早就做習慣了。

除對表演兢兢業業,黃秋生對國際情勢很是關心,從不隱藏自己的想法,比方 1997 年英國王妃黛安娜因狗仔隊拍攝導致車禍身亡,黃秋生就以該新聞切入,批判娛樂圈猖狂的狗仔現象,更說過香港記者「有八成都是文盲。」

現在的黃秋生在影壇早有地位,前半生見慣社會險惡,加上接觸表演打開自己,他越發清楚「為自己而活」的舒坦。

「人生的事情就是由它過去。」他說:「就好像身體上的疤痕,它永遠在那裏,告訴你一些過往,是一個記錄,一個歷史,無需要介意了。」

Read More

>>>「人可以風流,但絕對不能下流。」:新科金馬影帝黃秋生的人生歷練,句句都超精闢

>>>紅遍亞洲的美少年,到傑尼斯霸道總裁:瀧澤秀明的人生,根本是「超級冒險家」

Art Design: Vickey