曾經,年僅 26 歲的蔡致蕙,透過學生時期累積的金融知識,在新北入手了第一棟自己的房子。三年後她賣掉房產,獲得了兩倍以上的利潤,接著來到 30 歲,年薪突破百萬關卡,第二次換購房產,入手了一間價值超過一千七百萬的房子。

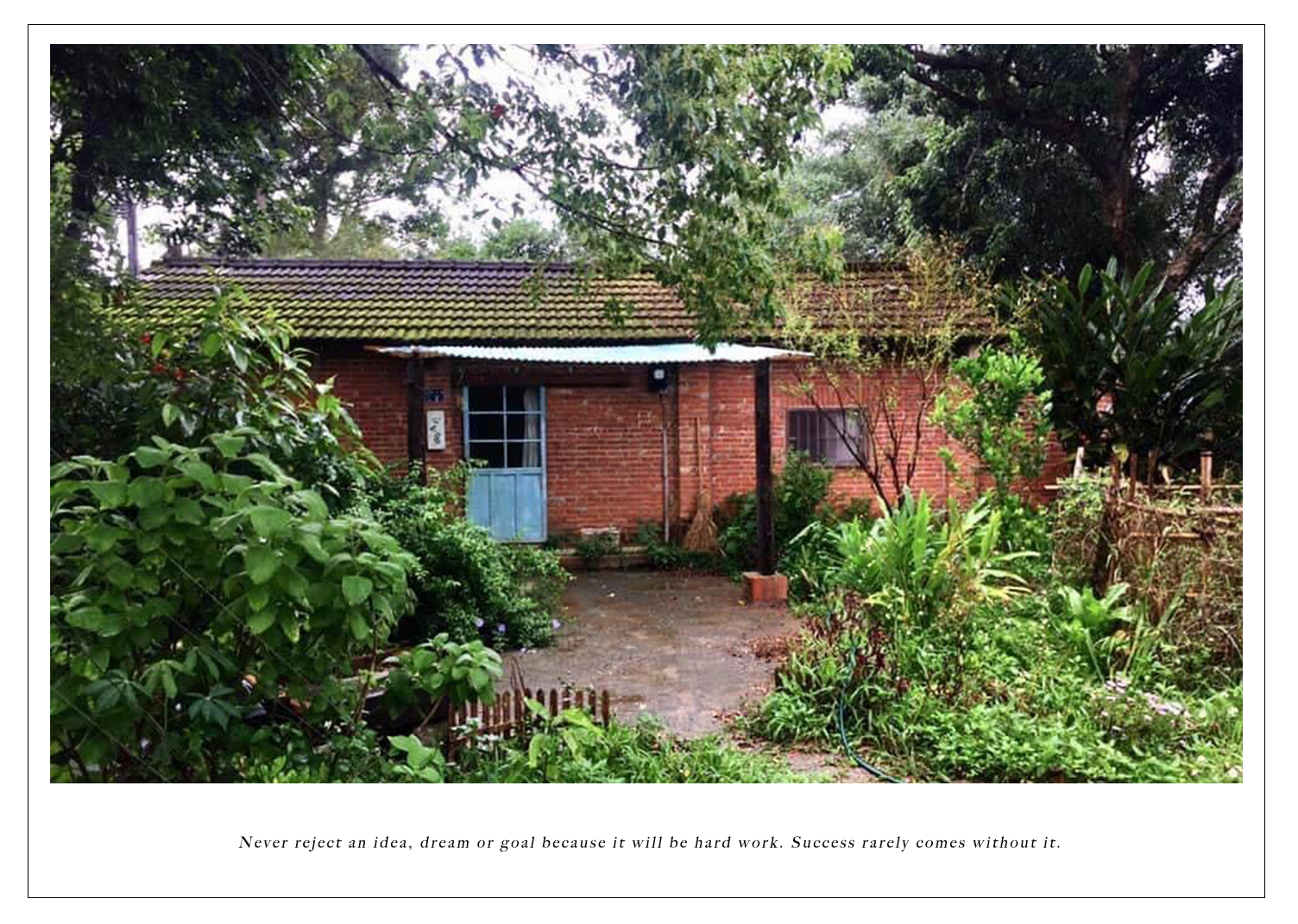

在這個充滿低薪與無力感的「厭世代」裡,致蕙的經歷無疑亮眼,令人羨慕。但是,不過幾年時間,致蕙卻毅然決然拋下光鮮亮麗的台北,從一個信義區的上班族,舉家搬到苗栗三灣一處磚造小屋,在山河、雞豬、野菜之間,開啟了自給自足的鄉下生活。

究竟為什麼她要拋棄舒適的都市,一家四口搬到樸實無華的鄉村呢?

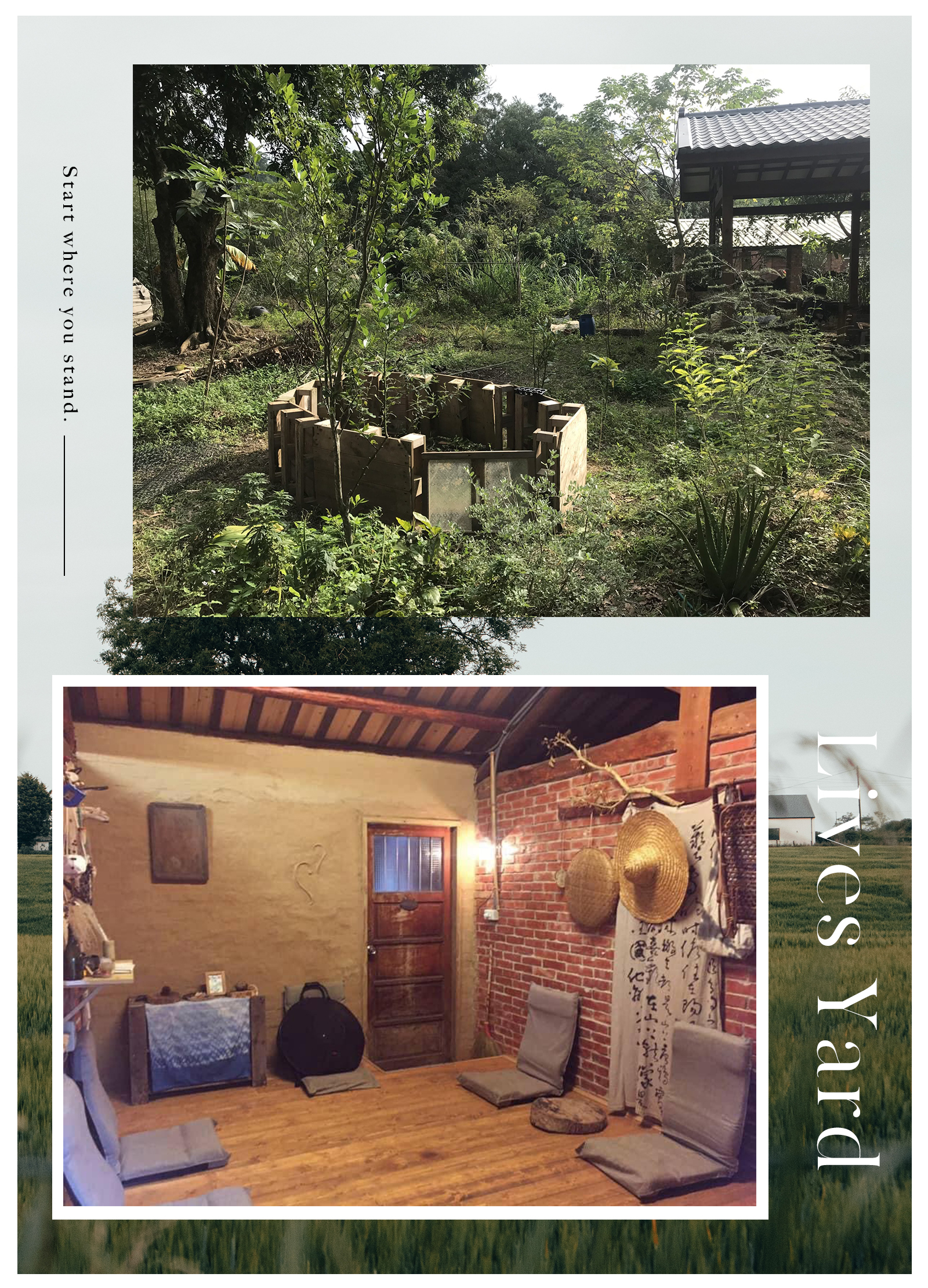

前陣子台灣大鬧蛋荒,市場雞蛋大缺貨,就連樓下傳統早餐店的阿姨也搖頭嘆氣,說今天沒有蛋餅。但是,我卻在致蕙分享鄉下生活的 FB 粉專「林也小院 Lives Yard x 心屋」上,看見她們一家撿拾著放養的無毒雞蛋,絲毫不受外界蛋荒影響。

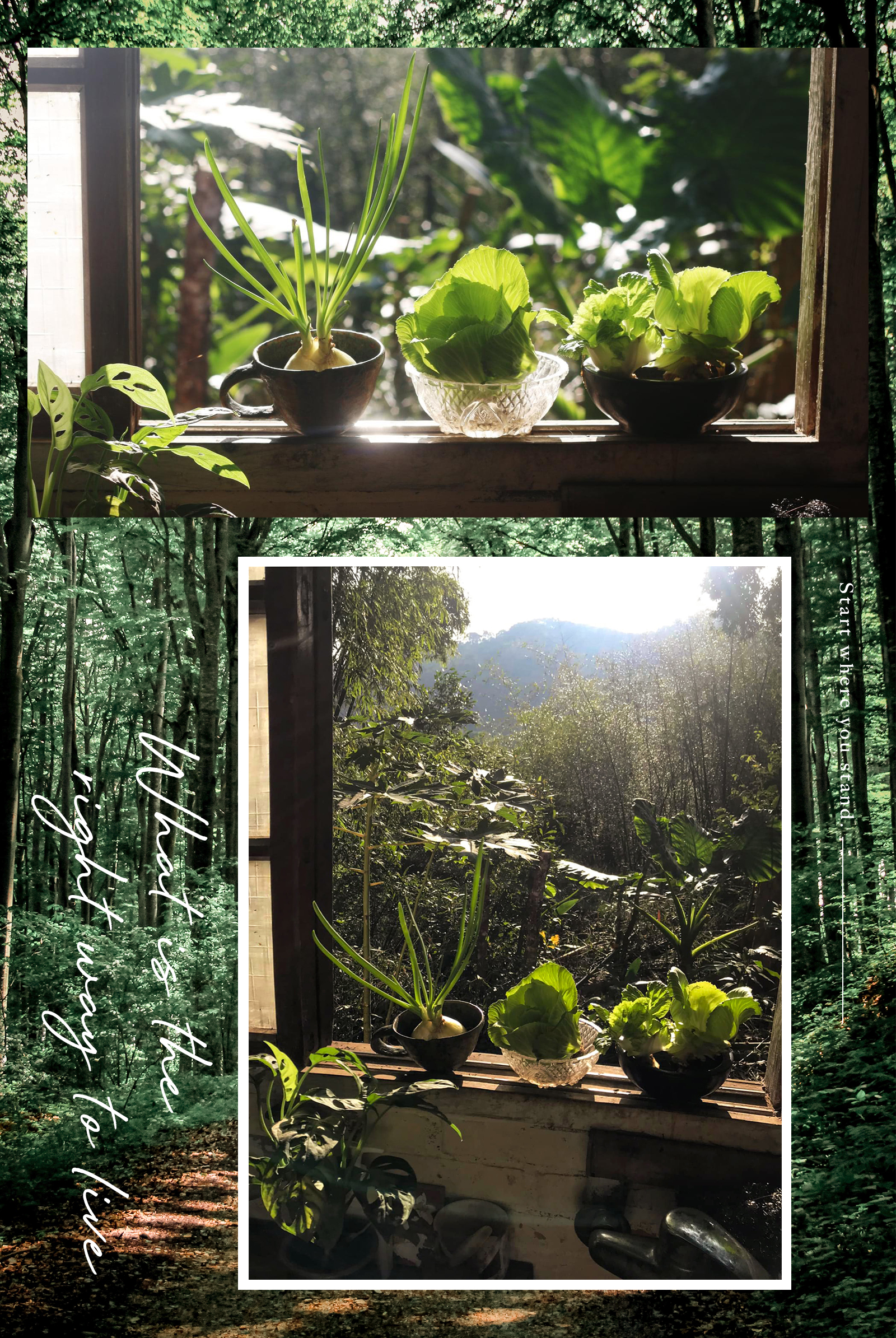

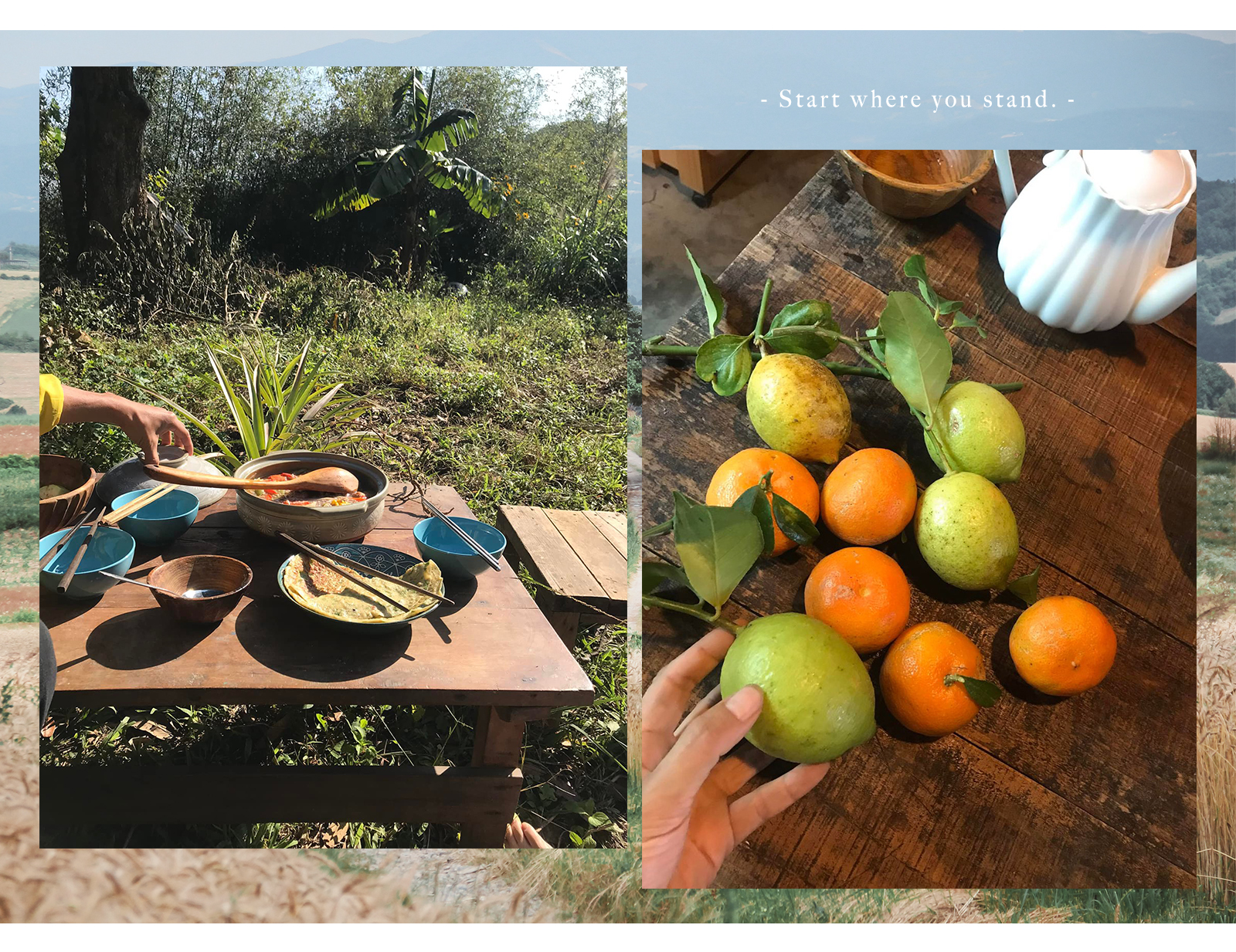

其實是到了鄉村生活後,才能真正體會到大自然的豐饒。在致蕙打造的林也小院裡,一年四季都不擔心食物的匱乏,蛋雞產出新鮮的蛋,樹上結出飽滿的柑橘,園裡生長大量野菜,更別說附近的鄰居時不時提來整袋的自家種植蔬菜水果,用美食來敦親睦鄰。

而致蕙一家人,就在這擁有 50 年歷史的紅磚老屋裡,度過了一個又一個豐盛的寒暑,至今已來到第五個年頭。

對許多都市人來說,鄉下或許代表了「無聊」,但致蕙卻有截然不同的想法。「都市裡的『無聊』有一種空虛的感覺,除了流動的人群,比較少能感到『生命』多樣的活力,以及可以在環境中展現個人『創造』的空間彈性。」致蕙說,「我也觀察到孩子們因為被強迫和要求跟上某些群體和要求、加上各種環境的限制和壓力、一切以『錢』掛帥,會被迫尋求單一價值,慢慢失去自發性和自主性,大人也是,除了被要求的『工作』外,對其他的事物會感到了無生氣和失去動力。」她說。

的確,許多都市人雖活在豐衣足食與高速便利中,卻仍承受著心靈匱乏與茫然焦慮的痛苦。或許正如致蕙感嘆,我們在成長過程中,被灌輸了太多制式的觀念,但這些觀念又不見得符合未來,期待與現實的落差,使我們在人生中感到迷失。

這也是致蕙一開始決定離開城市的原因。

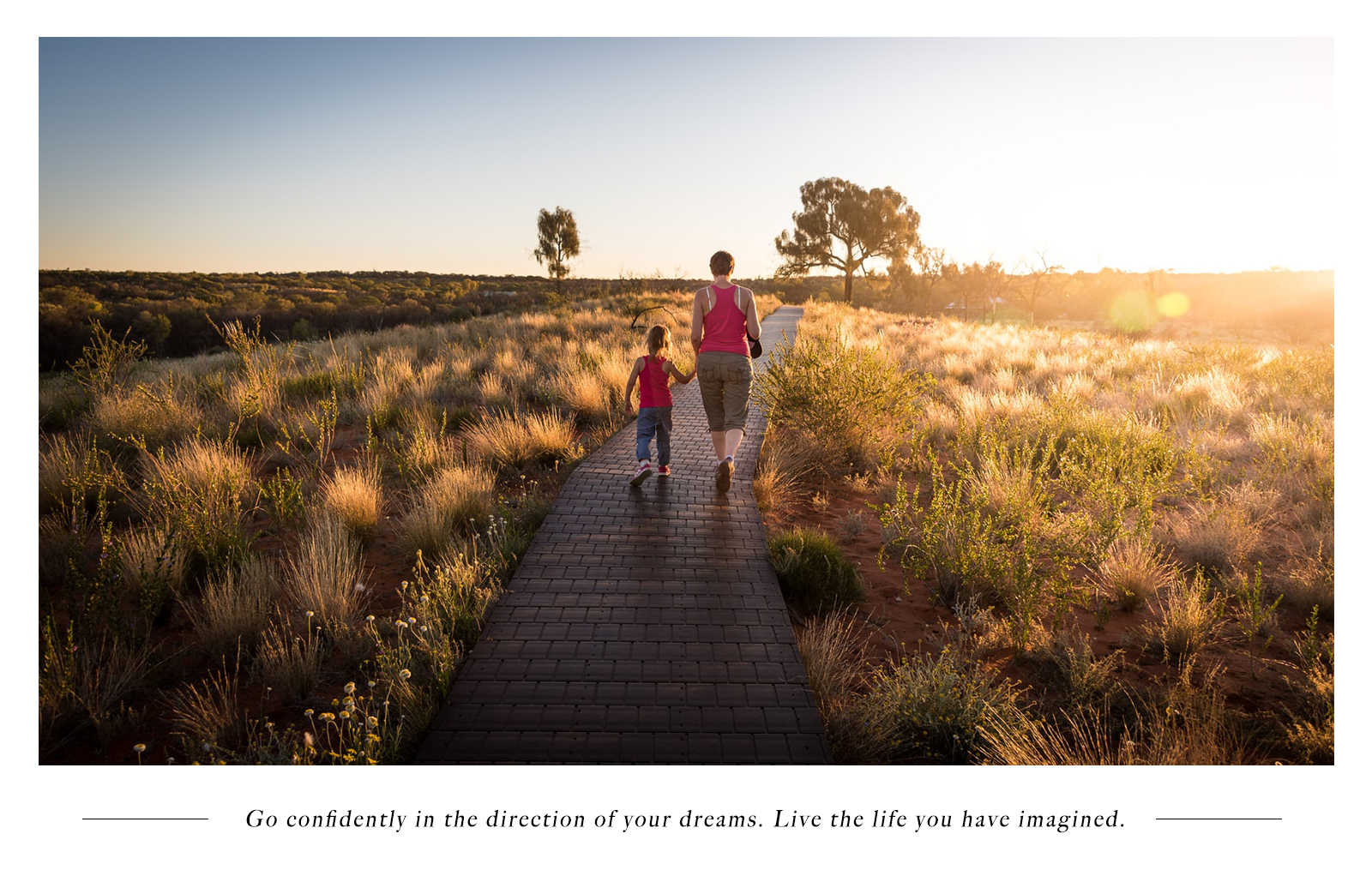

「我想先建立安全的時空,讓孩子了解自然的本質樣貌,以及自己的根本需要,奠基了這些基礎後,仍有向上選擇消費與否的自由空間,而非被群體消費主義的恐懼和匱乏、比較或誤把『想要』當『需要』的盲目牽動著。」致蕙說,「如果生活在城市,我覺得適時的轉換環境是必要的,包括輕便的旅行、踏青、思考、感受自我的需要、嘗試斷食或自煮、試試看一天不外食等等,給自己一個『放空日』,斷絕外部干擾,重新找到生活的步調和自主的選擇權。」

許多都市人常常說,「退休後再搬到鄉下。」但致蕙卻認為這樣的「夢想」其實不切實際。「到鄉下最大的困難之一,是原本在都市熟悉的人脈、支持系統與人際圈頓時打回原點,就連我待在城市的時間也不算很長都覺得很難適應,何況花了大半輩子熟悉的圈子呢?」致蕙說,「更別說大量的身體勞動,還有技巧的重新鍛鍊了。另外還有『自然文盲』的問題,雖然自己鄉下長大而且特別關注植物花草等自然資訊,算是比一般人都熟悉和適應自然的環境,但一開始仍因為脫離自然的落差讓我看著環境有一種茫然感,但還好都只是一時,後來都能充分認知、適應良好。」

理想生活的打造,永遠不是「以後」,而在「現在」,重點只是你是否真正釐清了你當前人生的優先順序,抑或一切只是紙上談兵?

或許答案就在致蕙於林也小院官網上寫的:「做對的事真的能賺錢嗎?如果真的可以的話,做之後世界真的會變更好嗎?我們一起走上這樣的實踐、以求給出自己的答案!」

「 那是我年輕時一心向外尋找美食時所疏忽掉的美味。當我們不停向外尋找時,會產生沒有金錢買不到的東西的錯覺。但如今我認為,家常菜的厲害,在於它才是塑造這個社會、傳承精心培養的美味,而且是其人死後即消失不見的唯一絕對味道。我的孩子進入青春期後,一定會吃膩家裡的食物,經常買外面的東西吃,或是放學時在外面解決晚餐,或吃垃圾食物,總要這樣繞過一圈後,才會發現這一點吧。」

—— 吉本芭娜娜 《食記百味》

Read More

>>>《生活的理想頻道》:這對母女,打造了 8 萬人追蹤的美好生活紀錄「食癮,拾影」

>>>《生活的理想頻道》:拒絕鋪張浪費的他們,舉辦了一場另類的「咖哩婚禮」

Art Design : Chara