「自殺,不能解決問題。」每個人都會經歷低潮,甚至也會幻想過一了百了,當身邊的親友產生了自殺的想法,同時也像是在發出求救訊號,而我們總是會耐心的開導且安慰對方,希望帶領他們離開黑暗,但是,或許不是每個低潮的人,身邊都有一個能夠一起走向光明的人。

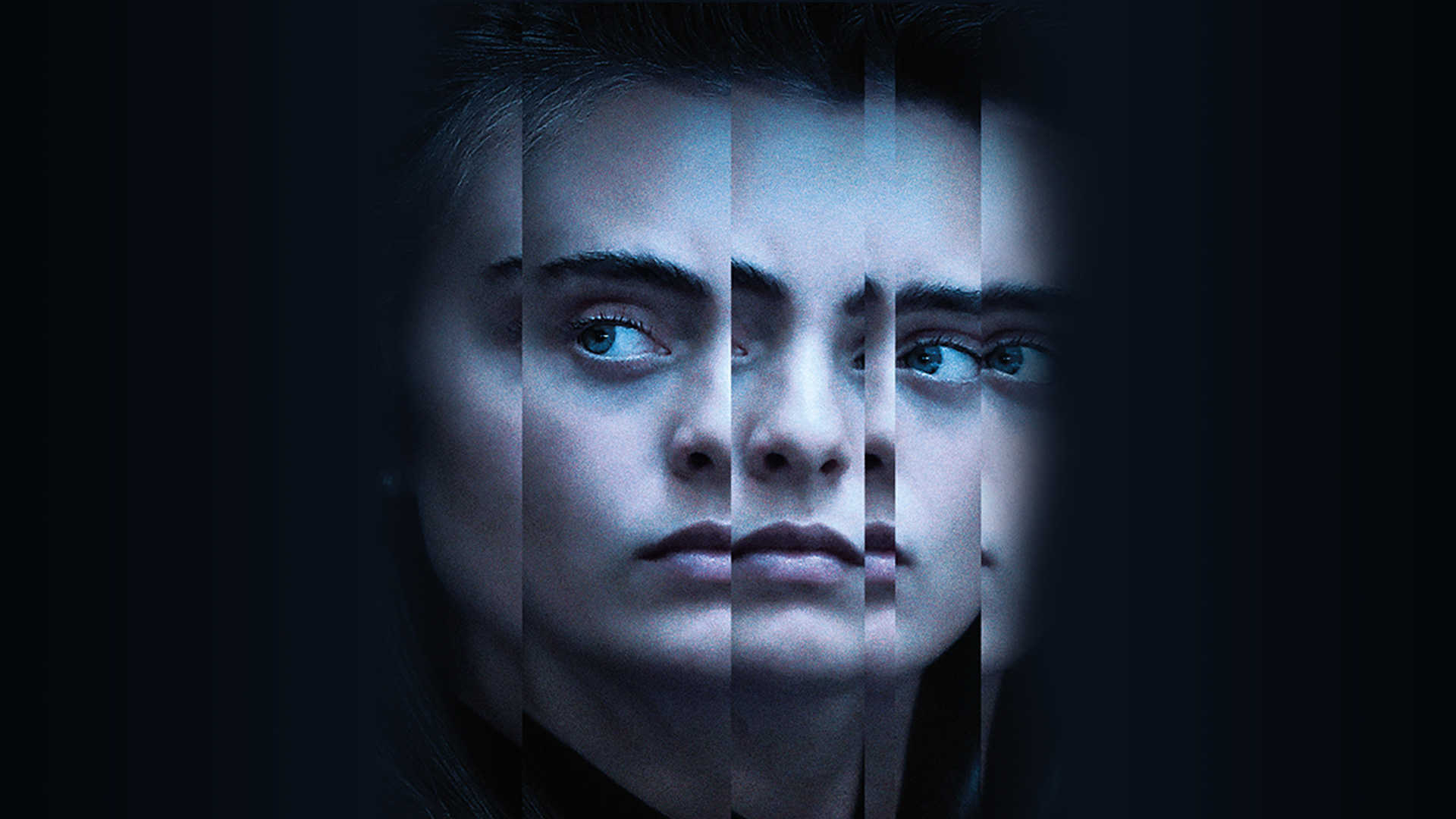

近日,HBO 就播出了一部犯罪紀錄片:《I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter》,紀錄了 2014 年的一起自殺事件為開端的訴訟,探討了許多時下的議題,到底文字能不能殺人,慫恿他人自殺到底有沒有罪,或許看完之後你也會有不同想法。

" Texting Suicide Case"

時間回到 2012 年,當時 16 歲的男孩 Conrad Roy 與 15 歲的女孩 Michelle Carter 在佛羅里達州相遇,他們很快的就墜入愛河,不過儘管兩人之間的距離僅約幾小時的車程,但交往的兩年多間卻見面不超過五次,他們通常都以簡訊或視訊溝通。

而說到兩人為何一拍即合,共通點就是兩人都飽嚐憂鬱症狀所苦,Conrad Roy 有過多次自殺的經驗, Michelle Carter 也割腕數次,甚至還患有厭食症,相似的心理創傷,讓兩人就像找到了情緒的寄託,不過也間接導致了往後的悲劇。

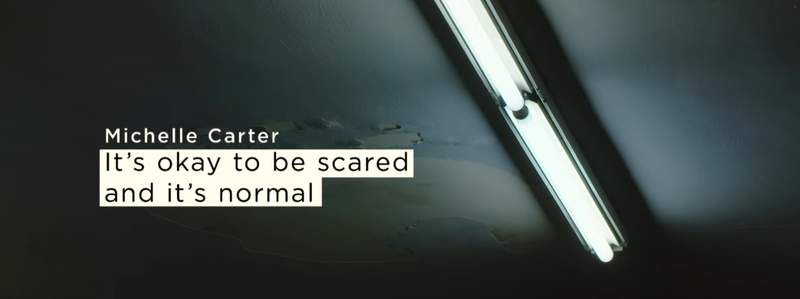

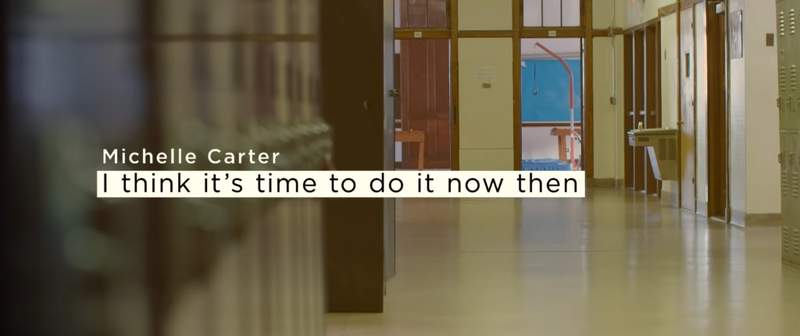

2014年7月,有人在停車場的一台小卡車上發現 Conrad Roy,被發現的當時他已經因一氧化碳中毒身亡,警方原本認為是因憂鬱而導致的自殺事件,卻在 Conrad Roy 的手機裡發現了他與女友 Michelle Carter 長達千頁的簡訊紀錄,而更進一步了解到,原來 Michelle Carter 不只知道 Conrad Roy 的自殺意圖,也曾提供多種自殺方法給他,不斷催促他自殺,甚至在 Conrad Roy 因自殺太過痛苦想要放棄之時,還打電話要求他回去車內繼續計畫,而過程 Michelle Carter 完全沒有試圖報警或通知男方家人。

也因為這一連串的簡訊紀錄,讓法官 Lawrence Moniz 裁定 Michelle Carter 的行為屬於「過失殺人罪」, 最後在 2017年8月,以「鼓勵自殺」與「未在自殺時提供協助」之緣由 ,判處Michelle Carter「非自願誤殺 ( involuntary manslaughter )」的罪名,必須服兩年半的有期徒刑。

" I Love You,Now Die "

儘管我們在道德上都認為教唆自殺是不對的,但麻州法律並沒有明確規範的「加工自殺罪」或「教唆自殺罪」,因此法官只能用「過失殺人罪」來起訴,但這也引發了兩派議論,有法律教授認為 Michelle Carter 的行為必須受到譴責,但她的罪行可能不符合過失殺人。」而另一派的人則認為這個判決代表了這時代必須被標明的意義:「文字真的可以殺人。」。

但另一個角度來看 ,把 Conrad Roy 逼上絕路的,真的只需要文字嗎?他長期受到社交焦慮還有焦慮所苦,根據法庭文件,他也曾遭到父親的毆打,與祖父的辱罵,他服用的抗憂鬱藥物被認為可能會增加 24 歲以下人士的自殺念頭和行為。他試圖在 2012 與 2014 年自殺,不過都被 Michelle Carter 制止了,沒想到在 2014 年 7 月, Michelle Carter 的態度大逆轉,開始變得鼓勵自殺,覺得這是「能幫上 Conrad Roy 的好事」,並覺得兩人就像「羅密歐與茱麗葉」一樣。

是愛,是為對方著想,還是單純的情感障礙?

長期關注社交媒體、青少年心理學的學者表示:「年輕人通常不會把手機上的文字溝通看的太過重要,直到身邊發生類似狀況時才會有所警覺。」、「很多青少年在使用手機時會與自身情感斷開的,所以常常會說出在平常的現實中不會說出口的傷害性言語。」

從結果論來看, Michelle Carter 的文字的確幫助 Conrad Roy 踏上不歸路,但這起事件牽扯太多因素,家暴、憂鬱症、青少年的社交焦慮、抗抑鬱藥物,加上 Michelle Carter 自己也是身心症患者,或許因為舔舐著彼此傷口,也或許是因為文字帶來的情感疏離,又可能是因為想讓對方從痛苦解脫,才會讓她對自己的所作所為失去了理智。

如同 HBO在紀錄片預告中提到的,這起事件不只是教唆自殺,也是一件涉及到「流行文化、新興科技、精神疾病以及孤獨」的複雜事件,希望透過深入了解這起事件,讓所有人能對自己無論在現實或是網路上的一言一語都能更慎重對待。

Cover / Photos:HBO 《I love you ,Now die》

Cover Art Design : Chara