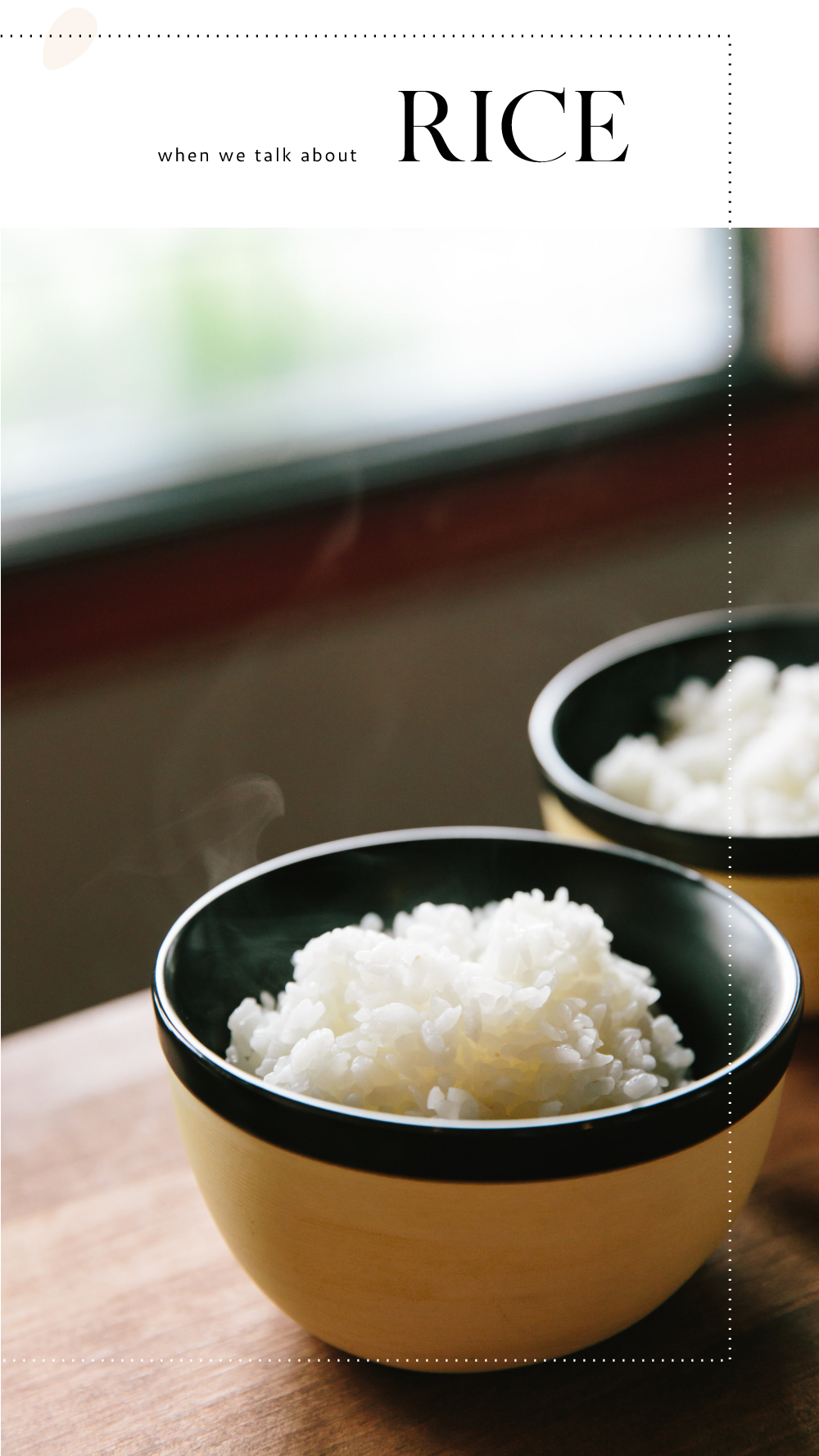

米,是小時候生病,媽媽手中的那碗溫暖白粥,是忙裡偷閒時,那一碗澆了鹹香滷肉的縱情歡愉,是旅居異地的夜晚,心中最渴望的芳甜香氣。

無論日子是熱鬧還是清淡,米總是默默佔據餐桌上的小小一角,如此不起眼,卻又如此與我們的記憶難捨難分。只是「米」,和世界上任何事情一樣,好不好,都必須往細節裡探究去。我曾經以為天下的米吃起來都差不多,直到某次花東旅行,在稻田邊吃到一間用好米製做滷肉飯的小店後,才體悟原來好吃的米竟能讓平凡小吃如此不同,於是開始對挑好米、煮好米、吃好米的細緻門道浮出興趣。

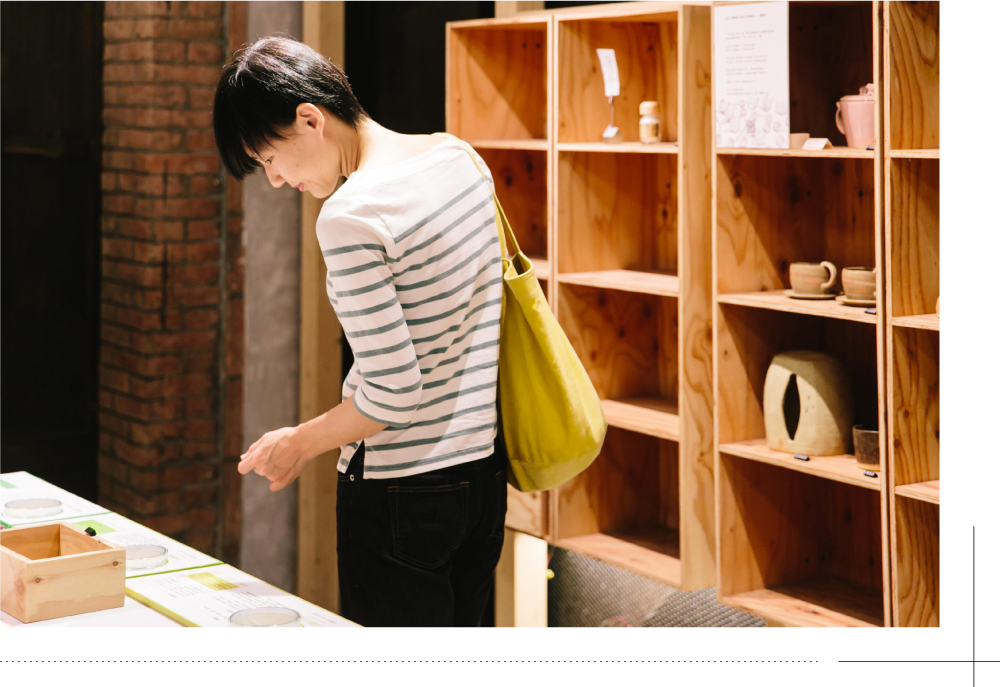

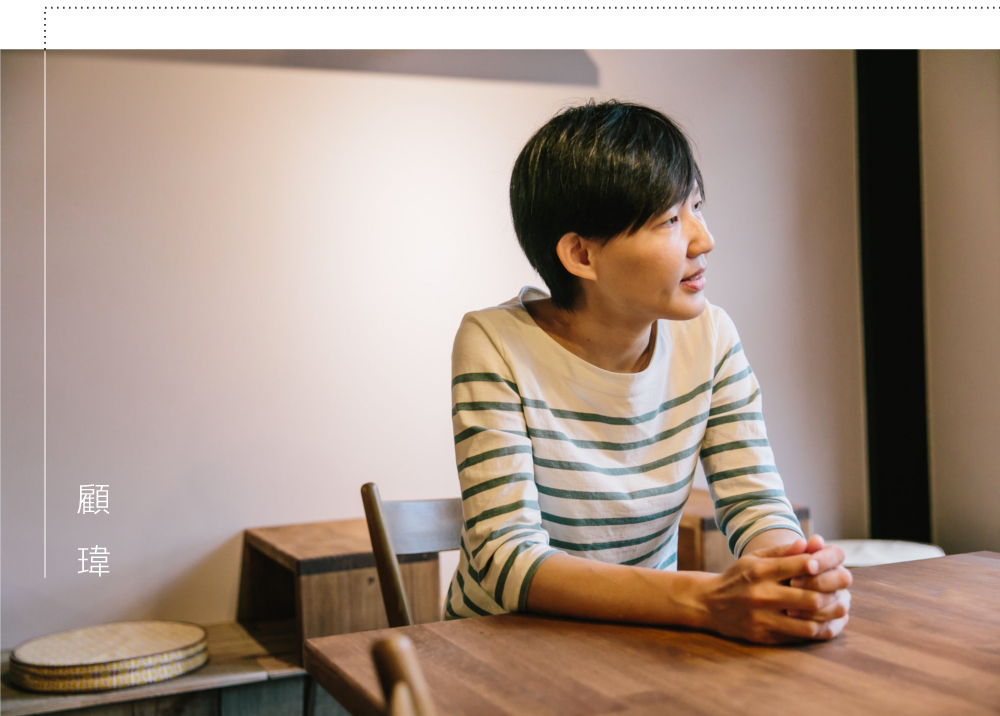

六月芒種時節,我們約了身兼「泔 米食堂」、「土生土長」與「COFE 吃茶咖啡」負責人、同時也是研究台灣食材多年的顧瑋,和我們聊聊吃米這件事情。

選米

有機不一定健康,小農不一定比較好吃

平常都在超市買米的我,問顧瑋都去哪裡買米。她的習慣是和農民直接買,或是到食材選品店選購,但這不是因為嫌棄超市大品牌,也不是崇拜獨立小農,而是經過不同考慮後做出來的決定。

選吃自己喜歡的好米,其實不是一件隨便的事情。顧瑋說,世界上米實在太多種了,目前並沒有一個能概括所有米種的單一標準。例如習慣吃梗米的日本人,無論他們的評量系統多完整,放到秈米(音同仙)或糙米其他米種上(米種差異,請參閱下方 BOX ),就沒有太大參考價值。

既然這樣,那一般人到底要從何挑米呢?

「一些基本選米標準還是有啦,」顧瑋拾起一把米,「像農藥無檢出就是基本,再來你就是去看它外觀,那種表面黃黃的、粉粉的,都不行。」

外觀條件達到了,接下來就要考慮你是重口感還是重健康的人了。市面上有大農小農的米,還有有機無機的米,但這些詞彙,與好不好吃、健不健康沒有絕對的關係。

「天然和健康不一定是等的喔,」顧瑋提醒,「像是有機不用硝酸鹽,但不用硝酸鹽就有可能產生肉毒桿菌。還有像是如果有機米存放方式不對,發了霉也很不安全。」而有機同樣也不保證口感好壞,如顧瑋所說,「種有機的人如果沒想要把食物種好吃,也可以很難吃。」

同樣,我們也無法光從大農小農來判斷健康與口感。「大農有大農的知名度、管理、倉儲、通路,小農就做差異性,種他們那邊適合長的東西,」顧瑋說,「但同樣,小農也不見得會取得有機認證,就是等於什麼米你都要各別去看。」

顧瑋表示,自己也傾向天然是好的,但她卻也很清楚天然會有什麼風險,「其實什麼東西你都要去管理它的風險,」顧瑋說,「像我這種愛吃的人,不一定支持有機,但支持慢食,這兩者並不衝突。」

聽了顧瑋這麼解釋,讓我理解為什麼現在越來越多人會到信任的選物店選購食材,畢竟這些複雜的知識,真的需要一些「米痴」先幫我們花大量時間去淘選出來。

而且,既然有機無機、大農小農與米好不好沒有完全關聯,那米的品質好壞,最後似乎都要回到生產者的自我要求,以及消費者的「吃」的意識上了。

BOX

我們常吃的米,大致分三種:梗米、秈米、糯米。

梗米:外表圓圓胖胖的,軟硬度中等,有人叫它「蓬萊米」,煮熟後有光澤有黏性,我們平常吃的白飯、壽司、池上米等都屬於梗米。日本人非常愛吃梗米,以前台灣原本是吃秈米的,後來因為日本人關係改種梗米。

秈米:外表瘦瘦長長,口感比較乾硬,有人叫它「在來米」。香米聞起來有特別香氣,吃泰國菜通常都是這種。

糯米:糯米黏性比較高,外表是不透明的白色,還有「梗糯」和「秈糯」之分。梗糯比較圓,又叫「圓糯」,常用來做年糕、麻糬、鹼粽等,而秈糯比較長,又稱「長糯」,常用來做粽子、油飯、米糕等。

吃米

「慢食這個概念,只會出現在愛吃鬼的民族。」

台灣號稱小吃王國,但真正懂「吃」的人卻是少數。

1980 年代,義大利出現了「慢食運動」,推廣在地作物與傳統美食,提升一般人「吃」的意識與講究,促成一個又一個生態圈的繁榮。台灣近年雖然也有許多慢食、慢城的活動,但食安問題依舊頻傳,這背後到底是什麼原因?

「食安問題世界各地都有,只是台灣報得比較大,」顧瑋說,「不過慢食這個概念,的確只會出現在愛吃鬼的民族。」

我們每一天買什麼、吃什麼,看似微小不過的生活選擇,其實都默默影響著整個食物產業的運作。顧瑋認為,我們或許自認愛吃,事實上卻不一定重視吃的品質,也不願意花太多錢在更好的產品上。既然市場是這個樣子,那農人與業者,很自然不會有太大的動機去自我檢視、持續進步。

「食物吃什麼食物,就是什麼味道。」顧瑋說,「吃化肥的米,和吃土壤的米,口感當然是天差地別,只是在「公糧」的價格之下,米是秤斤論兩賣,而不是按照品質好壞賣,那在這樣的選擇下,那當然就是種量啊。」

「這就是為什麼像我們這樣的人要變多,」顧瑋笑說,「有人願意付比較高的價錢支持比較好的米,農民有了觀眾才會去種。」

混米

「混米」,一門香氣與口感的藝術

桌上的幾盤米,透散著珍珠般的光暈,但它們最迷人的性格,卻要等到煮熟後才浮現出來。米煮熟後,有的會透出質樸的米香,有的則會散發出爆米花香、芋頭香、茉莉花香等,各有各的調性,無論是單吃還是像調酒一樣去「混米」,都很有意思。

許多餐廳小吃店為了經濟和口味因素,常會採用「混米」的方式,找到最好的性價比與最適合的口感,「像是夜市那邊有家高麗菜飯,他們家的米就很好吃!」

「米可以彼此調節,截長補短。」顧瑋繼續說,「以前日本糧荒的時候,不得已必須向泰國買米,但日本人就是愛吃梗米,吃不慣泰國人的秈米,他們就發揮創意,把糯米與秈米混在一起煮,創造出類似梗米的味道。又例如台灣一些花東人,覺得秈米本身太「香」,就拿秈米混梗米,調節味道。」除了混合不同米種外,顧瑋說新舊米也可以混著煮,「新米太濕軟,舊米會太乾。滿多是幫業者拿新米舊米去混,調整出食用者最喜歡的口感。」

不同人、不同喜好,一鍋米混出來的個性都不一樣。「混米」若說是自成一門香味與口感的藝術,一點也不為過。

煮米

「如果你不呆,用什麼鍋煮米都好吃。」

好吃的米,什麼菜都不配,就能在咀嚼間口齒生香、餘韻綿延。要吃到這樣的米,選米和煮米一樣重要,「好的米用好的煮法就是好吃,壞的米用好的煮法可以讓它不那麼難吃,而不會煮的話也可能把好米煮壞。」顧瑋說。

那在家煮一鍋好米,有什麼訣竅呢?

「米的表面有蛋白質,裡面是澱粉,那生米煮成熟飯,就是把澱粉煮熟,」顧瑋說,「所以浸泡、鍋子的對流、保溫,都很重要。」

米是用水煮熟的,因此煮米前一定要先浸泡,讓米吸飽水,這樣才能均勻熟透。「有人說要用冰水泡,其實不用,尤其冬天泡冰水米吸不進去,」顧瑋提醒,「多少米泡多少水,最好用秤重的才會準,看容積不準。像是電鍋大概是 1 : 1,土鍋差不多是 1 : 1.15,不同鍋子要去試試看。」

既然是用水煮,那鍋子的對流就很重要,鍋子的弧形要適合對流,煮米才會均勻受熱。而鍋子的厚度則是考慮到保溫性,「鍋子如果很薄,下面煮米的火要是不穩定,就無法穩定去糊化那鍋米,」顧瑋說,「那像電子鍋用鑄鐵鍋什麼的其實是假議題,因為電子鍋就不是用火,你的火是電,有什麼好不穩定的?」

曾聽說有人會用昂貴的礦泉水煮米,顧瑋表示,用軟水硬水煮米,口感的確有差。「軟水煮出來比較甘甜,硬水煮出來比較立體,」顧瑋說,「也有種鍋子裡面是鍍白金,微微帶電,分解米表面的蛋白質,變成胺基酸後比較軟,吃起來比較甘甜,那像醋飯也是把蛋白質分解掉,米變更晶瑩剔透、更飽滿。」

煮出一鍋好米,背後的講究比原本想像得還要深。有時候,一碗咖哩飯或滷肉飯好不好吃,重點其實不一定在醬汁,而是在底下的米上。想要好好吃一碗飯的心情,或許就是練就一身煮米功力的最大動機。

「一般來說,不會煮飯的人會覺得電子鍋煮得比較好吃,因為電子鍋會強制設定浸泡之類的重點,」顧瑋說,「土鍋就是美,就是有 fu,電子鍋是用來防呆,但如果你不呆,用什麼鍋都一樣。」

米職人的土鍋煮米 Tips

品米

顧瑋喜歡用簡單的方式去品嘗米的原味。她建議可以單配一些鹹香漬物,或用手沾水,拍點鹽花捏成飯糰,品米同時還能品鹽。

「我喜歡客家人做的漬物,挑淺漬可以直接吃的那種,或是日本人那種山椒小魚,或台灣的豆豉小魚,簡單鹹香去配。」

存米

最後,我問顧瑋沒用完的米要怎麼存放,顧瑋表示米就是種子,不想讓它變質,要用真空包裝隔絕空氣,或是降低溫度,放到冰箱冷藏。

「像現在這種熱天氣,散米大概放 20 幾天食味值就會往下掉,」顧瑋提醒,「還有有胚芽的糙米比精白的米更不耐放,要多注意。」

Art Design:Alice