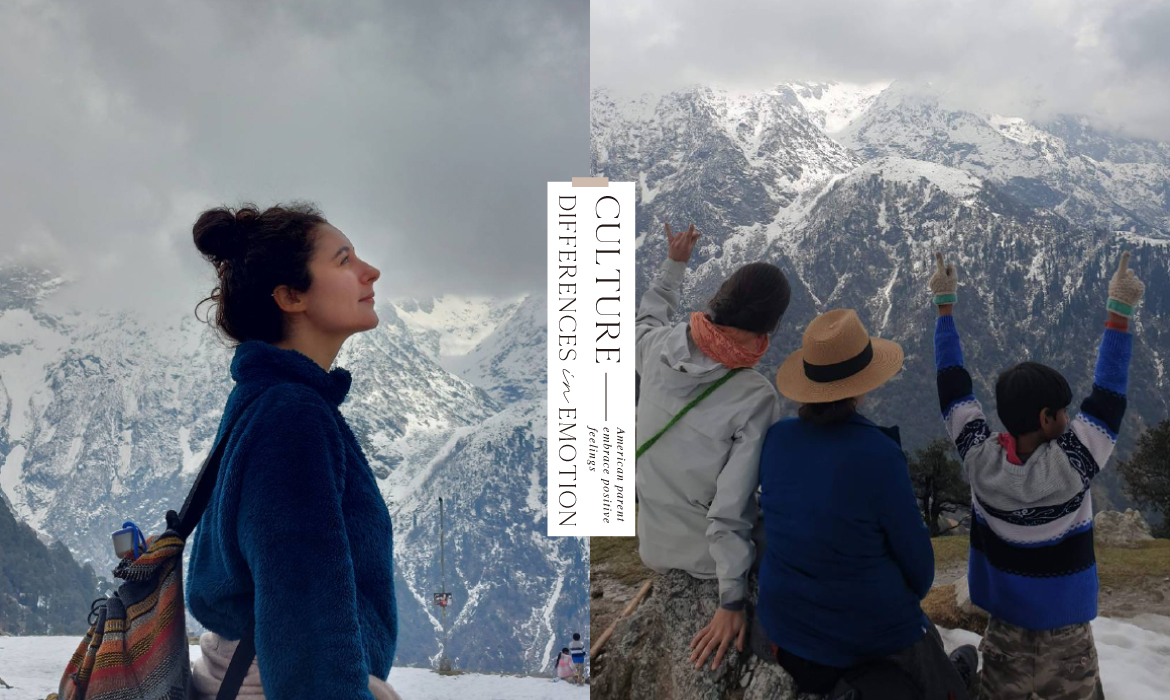

這次獨自旅行印度認識一群國外旅伴,除了作風率性、對任何事情都抱持懷疑卻樂於嘗試的義大利女孩 Oriana ,還有一位 43 歲的單親媽媽 Susanne ,之前寫過一篇和她討論「家庭主婦 vs 職業婦女」的觀點,她是讓我相當欽佩的女性之一,整個旅程我都在默默感受她言行舉止,總能窺見諸多閃光點。

其中,就包含她和孩子的互動方式。

其他人關心孩子準備如何

Susanne 更在乎「那你的感覺如何?」

印度修行第二周,我們前往喜馬拉雅山附近的城鎮達蘭薩拉,短居在一間瑜伽行者的修道院。

修道院有一位 8 歲男童 Alak ,是瑜伽行者的小孩,沒事喜歡騎著四輪腳踏車在後院轉悠,幻想長大會擁有一台法拉利、一台賓利還有一台特斯拉,三台跑車輪流開,法拉利負責跑喜馬拉雅山,賓利開市區,特斯拉則是飛到天空上。每每聽到 Alak 的賽車狂想曲,大夥兒嘴角總會上揚,偶爾隨意附和著「這樣很好呀」。

Susanne 不會這樣。

她會繼續延伸:「你覺得在喜馬拉雅山開法拉利,你的感覺是什麼?」「如果換成賓利開到喜馬拉雅山上,法拉利改成開市區,你的感覺是什麼?」

當 Alak 向大家訴說自己將要開學,印度小學在升級前都要學科會考,通過後才能順利升上小學四年級。

有別其他人關心孩子準備得如何,Susanne 第一時間仍是詢問:「那你的感覺如何?」

觀察 Alak 的反應,我見到小男孩盡力向 Susanne 表達情緒。

「我覺得很緊張。」他說。

「為什麼緊張?」 Susanne 問。

「我不知道。」 Alak 欲言又止,與其說不知道自己為何緊張,我認為是他對於用語言拆解情緒的感覺很陌生,尚未養成精準表達的習慣。

Susanne 繼續下探,只是她改成用「選項」來引導。

「緊張是害怕考不好嗎?」

「不是!」

有了 Susanne 丟出選項, Alak 很快就接球,人類多數如此,我們經常不清楚喜歡什麼,但絕對明白自己不喜歡什麼,經過反覆整理, Alak 告訴 Susanne ,他是擔心好朋友無法通過會考,沒辦法和他一起升上四年級, Alak 是關心他的好兄弟。

「理性的方式」解釋「感性的情緒」

是一種需要長期養成的習慣

不光這起事件,我也觀察無論是 Susanne 、 Oriana 還有 Karolina ,她們在表達憤怒和哀傷的情緒時,是可以用不帶侵略性的方式來表現。

她們會柔和卻堅定說出想法,不會說出衝動無禮的字眼,不會語帶嘲諷,不會犀利如刀,她們可以用「理性的方式」解釋「感性的情緒」,所以大家相處起來非常舒服,能夠有話直說,卻不會有任何敏感心思被觸動,正因曉得情緒流動是中性,抱持這樣的視角,發言自然相對柔軟。

事後我得知,這是源於歐美普遍的教育習慣,以上必須強調不是國外月亮比較圓,我這邊講的是「比例上」。

相較多數亞洲父母的教育方式,歐美小孩自小經常被父母詢問「感覺」,鼓勵他們表達情緒,歐美爸媽不太會告訴孩子怎樣做才是對的,他們不太會直接給出結論,而是傾向了解過程。

情緒是一個光譜,即便憤怒或哀傷,其中會涵蓋多種漸層,今天一個人會突然感受到憤怒,不見得是單一事件引起,很可能是不同人事物的多重擠壓,也許涵蓋他過去的情感創傷、原生家庭的不良溝通習慣沒有被矯正,或是被某個他早已忘記的回憶所觸發,上述都是有可能的。

語言是理性的,是講邏輯的,是乍看「沒靈性」的。

然而,當一個人自小就會養成用言語表達情緒,這就像每天練習寫作,你會越來越精修,修到最後成為一種下意識習慣。

你會越來越擅長傳遞情緒,會下意識知道怎麼修飾言詞,或是精準說出情感的層次,許多人喜歡講神性是沒有理性,其實這是不對的,神性始終是理性與感性都鍛鍊到 100 % ,你可以隨時根據場景切換。

要成為一個敢於表達情緒的人,依然取決你對負面情緒的發生不再感到愧疚,你對你所有的感覺都要誠實。

你要知道有憤怒很正常,表達出來也不代表你失禮,關鍵在於「如何表達」,但實際上你都是要先講出來,因為你不講,你就是沒有練習跟修正的機會。

Art design: Becky

Read More